いつ交換するの?直流電源装置の蓄電池、オススメの選び方!

▼関連サイトはこちら:ニシムの直流電源装置サイト

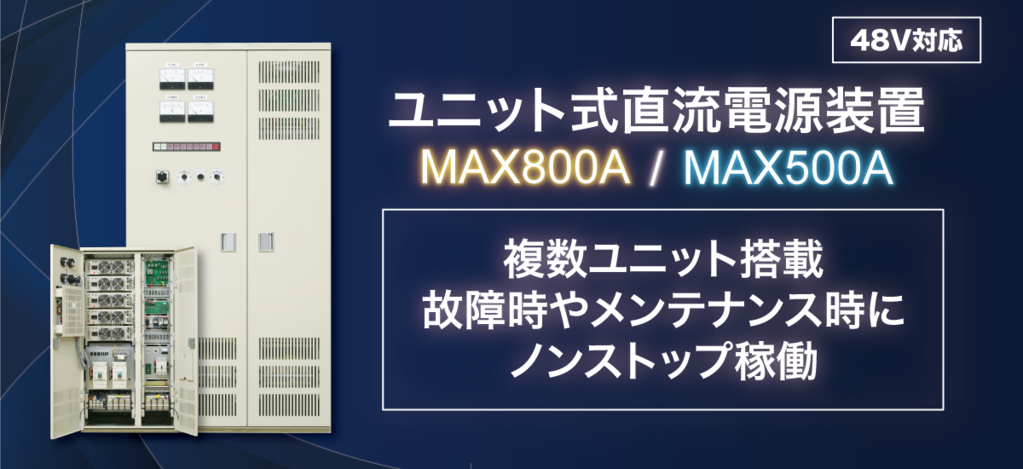

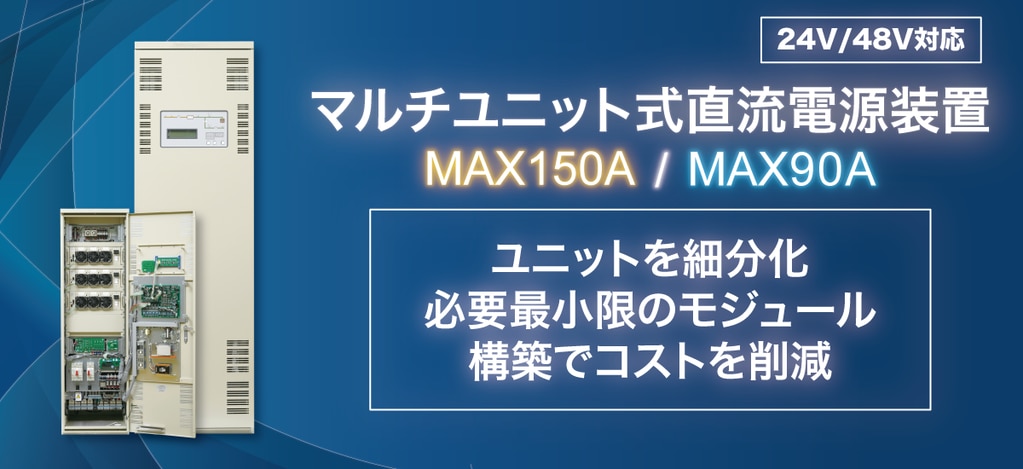

「ユニット式&マルチユニット式直流電源装置」サイト

こんにちは、ニシム新人の「むぅこ」です。

福岡は桜の季節になり、出勤途中も春の訪れに浮き立ちます。1年の中で、1番好きな季節です。

ところで…。建物内の設備として大切な役割を果たす直流電源装置…メンテナンスってどうしたらいいんでしょう?

今回は、直流電源装置に入っている蓄電池について、交換時期や耐用年数などはどのくらいなのだろう?という疑問から、蓄電池のオススメの選び方を調べていきます!

直流電源装置における蓄電池の役割

まず、直流電源装置において、蓄電池がどんな役割を果たしているのか確認をしたいと思います。

▼合わせてよく読まれている記事!

直流と交流って何が違うの?直流電源装置とは

直流電源装置は、大きく分けると交流電力を直流電力に変換する「整流器」と、整流器から供給される直流電力を蓄える「蓄電池」と「その他の付属部品」で構成されています。

蓄電池は、直流で出力するための電気を蓄えているところ…といった認識でしょうか。

蓄電池の定義としては、充電(電気エネルギーを化学エネルギーに変えて、蓄えること)と放電(化学エネルギーを電気エネルギーとして取り出すこと)を繰り返しできるもののこと(充電すれば繰り返し使える電池のこと:2次電池)を差すようです。

また、充電不可能な使い切り電池のことを1次電池といいます。

直流電源装置の蓄電池は、消耗品!?

直流電源装置を構成する大きな1要素になっている蓄電池ですが、実は寿命があるとのこと。

蓄電池の中には化学物質などが入っている為、使用していると徐々に劣化が進んでいくのだそうです。

蓄電池が劣化すると、直流電源装置が故障してしまう原因にもなり兼ねません。

万が一火災が発生した時に、非常用照明が点灯しない…ということが無いように、直流電源装置の蓄電池は定期的に交換することが必要とのことです。

▼関連資料はこちら:ニシムの直流電源装置カタログ

「ユニット式&マルチユニット式直流電源装置」カタログダウンロード

蓄電池には、種類がある

直流電源装置に置いて、定期的な交換が必要になる蓄電池ですが、いくつかの種類があるようです。

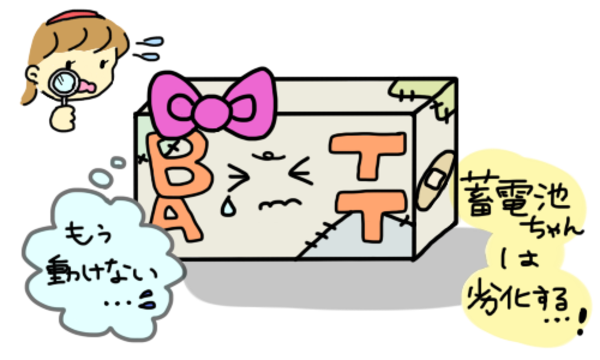

むぅこが調べてみた内容を、表にまとめてみました。

うーん。本当に色々な種類があるようで、なんだか難しい言葉がいっぱい。

でも、どうせ蓄電池を入れるなら、寿命が長いものがお得なのでは!?…と思いましたが、そう簡単にはいかないようです。

1つずつ、確認してみましょう!

蓄電池には大きく分けると2つの種類があります。「鉛蓄電池」と「アルカリ蓄電池」です。

蓄電池の中には、「正極」「負極」という極板と「電解液」という液体が入っています。この「正極」「負極」の中の活物質(電気を起こす反応に関わる物質)の種類によって、「鉛蓄電池」か「アルカリ蓄電池」に分けられるのです。

使用環境次第では、期待寿命まで性能を発揮できずに寿命を迎えてしまうものもあるとのこと。特に温度が高い環境だと劣化を促進し、低い環境だとパフォーマンスの低下につながるのだそうです。

「鉛蓄電池」の中には、「ベント形」と「制御弁式」という構造の違いがあります。構造の違い、というと難しい気がしますが、蓄電池を使う側にとっては一体何が違うのか…。

むぅこのノートでは、①補水の必要の有無②均等充電の必要の有無が書いてあります。

補水とは、蓄電池のメンテナンスの1つで、「電解液」という液面の低下によるパフォーマンス低下を防ぐために、蓄電池に液を足すことだそうです。

「ベント形」では補水が必要ですが、「制御弁式」では補水は必要ないようです。なぜ補水が必要ないかというと、本体がシールドされていて、充電中に発生するガスをほとんど外部に出ないようにしているから、とのこと。「制御弁式」って取扱いがラクチンってことでしょうか…?

それでは、浮動充電、均等充電とは一体何なのでしょう。

たしか蓄電池の定義は、充電と放電を繰り返していること、でしたよね…。

ん?充電って2種類あるの?

負荷機器を直流電源装置に接続した状態(蓄電池が活動している状態)では、常に蓄電池に一定の電圧を加えていなければいけないそうです。

何故かというと、蓄電池を常に充電状態にしておいて、停電した時に本来のパフォーマンスが出せるようにする為。この時の充電を「浮動充電」といいます。

では、長期間「浮動充電」を行いながら蓄電池を使用したとします。

するとどうなるのか…。

蓄電池は、電池1コ!と思っていましたが、実は中では多数に分けられた電池が直列で接続されているそうです。

この電池は負荷電圧に応じて、複数個が直列に接続されて使用される場合が多いので、長期間「浮動充電」だけ行っていると、自己放電量にばらつきが出てきて、本来の性能が発揮できなくなってしまうとのこと!

それを防ぐために、3~6か月に1回、思いっきり充電(浮動充電電圧より高めの充電電圧をかけること)して、蓄電池の電圧・容量などを均等化します。これを「均等充電」といいます。

ふむ。「ベント形」では、浮動充電に加え均等充電が必要ですが、「制御弁式」では浮動充電だけで良くて、均等充電は必要ないんですね…。

おや…やっぱり「制御弁式」って取扱いがラクチンなんじゃないんですか…!?むぅこでも使えたり…うむ、どうでしょう…。

因みに。

蓄電池は、充電を行わずに放置しておくと、自己放電で容量が少しずつ少なくなって、やがてゼロになってしまうようです。確かにむぅこの携帯も、使っていないのに充電せずにいると、電源が切れてしまいます。

ほんの少しずつですが、この自己放電量に見合った充電を常に行っておかないと、直流電源装置の蓄電池もゼロになってしまうんですね。この充電を「トリクル充電」というのだそうです。充電にもいっぱいあるんだなぁ。

オススメの蓄電池の種類・選び方って?

蓄電池の種類と特徴が何となく頭に入ったところで、ニシムの先輩にズバリオススメの蓄電池を聞いてみました。

取扱いが容易なことから世の中で汎用的に使うことができるのは、MSE型と呼ばれるものだそうです。むぅこノートに書いてある、「鉛蓄電池」の「制御弁式」蓄電池ですね。

…ん、やっぱり取り扱いがラクチンなイメージの「制御弁式」がよく使われているんですね!蓄電池を使う側としては、たしかに「制御弁式」を選びたくなるところ。

しかし最近では、MSE型の進化版である、長寿命MSE型(蓄電池工業会での名称)という蓄電池が開発されました。

長寿命MSE型は、MSE型よりも期待寿命が長く、蓄電池の交換頻度が少なくて済むそうです。ただ、値段はMSE型より割高になってしまうそう。予算に余裕があれば、オススメしたい蓄電池ということでした。

まとめ

▼関連資料はこちら:ニシムの直流電源装置カタログ

「ユニット式&マルチユニット式直流電源装置」カタログダウンロード

今回は、直流電源装置に入っている蓄電池について調べて、紹介していきました。

直流電源装置における蓄電池は「直流で電気を出力するために、電気を蓄えているところ」で、消耗品のため、交換が必要になるということでした。

また、蓄電池にはいくつかの種類があり、それぞれの種類に特徴があること、汎用的に使われている蓄電池の種類はMSE型であることが分かりました。

(予算に余裕があれば、長寿命MSE型がオススメとのことでした。)

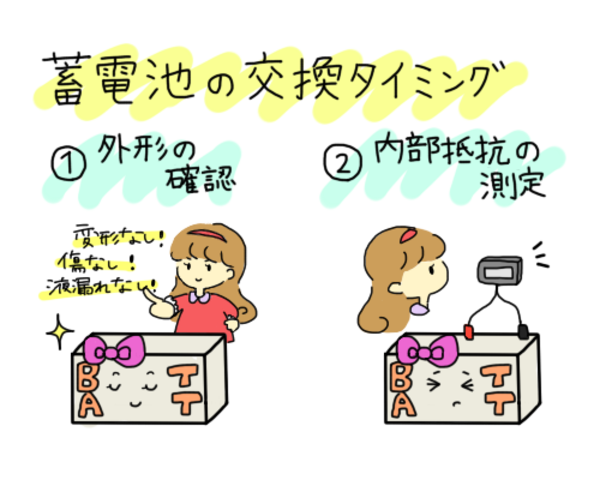

蓄電池の交換のタイミングについてですが、以下の2つの方法で確認するのが良いとのことです。

1つ目は、蓄電池の外形を確認すること。

変形がないか、傷がついていないか、液が漏れたりしていないかなどを確認します。

2つ目は、電池単体ごとの「内部抵抗」「電圧」を測ること。

内部抵抗測定器などで測定して、内部抵抗値が正常か確認します。値は目安値ですが、詳細については製造メーカーに確認するのが良いということでした。

蓄電池の耐用年数は、むぅこのノートの期待寿命の欄を参考にしてください。

MSE型だと7~9年、長寿命MSE型だと13~16年とのことです。

思っていたより、早く交換しなければいけないんだなといった印象を受けました。

また、蓄電池も安いものではないので、計画的に運用していかなければいけないことを学びました。

ニシムでは蓄電池自体は製造しておりませんが、直流電源装置は製造しています!

既存の直流電源装置を正しく大切に扱っていくには、蓄電池に関する知識も不可欠なのだと改めて感じました。

これからも、工業関係で疑問に思ったことをどんどん調査していきたいと思います。

最後までお読みくださり、どうも有難うございました!

【参考文献】

[1]中島廣一 ,実務に役立つ非常電源設備の知識,オーム社,2005

[2]自治省消防庁予防課監修,蓄電池設備整備資格者講習テキスト,電池工業会